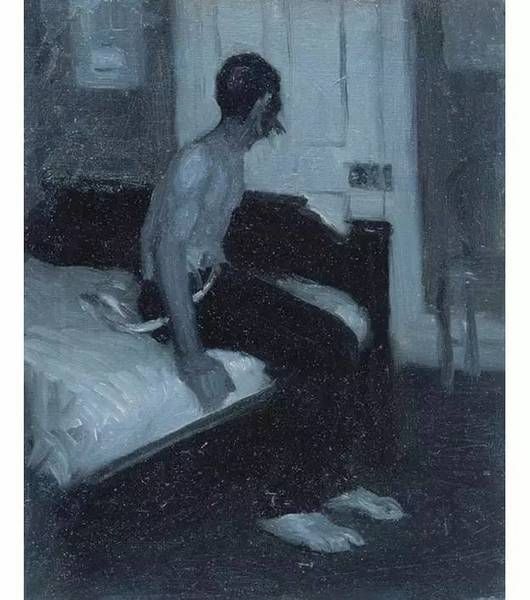

午夜三点零三分

才一起身,他就晓得自己醉了,头痛欲裂举步踉跄。于是坐回床上,点了一支烟,神智一点一滴清晰起来,慢慢想起今天下午发生的事:他走到大街上一间位于地下室的旧书店,佯装成一般顾客这里看看那里瞧瞧,像个不怀好意的猎人,机警地打探四周动静并技巧地避开书店人员询问的目光。许是这该死的天气,今天的书店空无一人,他下意识压低了贝雷帽,没想到那名男子正巧迎面走来,问他是否需要协助。他随口说了一位外国作家,男子走到里面的一间小办公室,上网帮他找那本书。

隔着玻璃望去,男子有一张好看的脸,英挺的五官、忧郁的神情,个头不高,肩膀倒是厚实,看得出是老板兼搬运工,什么都自己来。他想像妻子被这名男子抓住肩头,趴在这张办公桌上,她的痛苦和满足绽放在骨盆间、小腹上、裸裎的肌肤汗水中,跟着男子在车上、在汽车旅馆、在所有想不到的地方,一次又一次地被佔有。想起她这阵子怪异的行径,常常很晚才去钢琴老师那里接女儿回家,手机有时找不到人,衣柜里多了几套新买的维多利亚的秘密,一件比一件性感华丽。突然变得爱看书(难怪三天两头往这里跑)。常望着窗外若有所思、无来由地发笑,眼睛里藏的是另一个人。

这是他从前呵护备至、温婉贤淑的妻吗?他们在一起偷偷摸摸多久了?他出差的时候,她都跟那名男子厮混吗?眼前一张张两人亲密出游被偷拍的照片说明了一切。她怎能如此奋不顾身、比从前还快乐?她怎么可以容光焕发,一天比一天更女人?他想起新婚之夜的甜蜜、才刚庆祝结婚十周年的烛光晚餐、女儿六岁的生日party…一切彷彿昨天的事。是了,他老了,发际线一年一年往后退让,做什么事都力不从心,知道妻子每次都在敷衍他。相信她只是一时迷惑,终究还是会回到他身边,这个家。

天色渐暗,大雨似乎没有停下的意思,两人在办公室抽着菸,听男子聊起每况愈下的书店经营。像是试探,他冷不防喊出妻子的名字,男子突然脸色一沉。毕竟还年轻不懂得掩饰,很快被人看出心思。他走向男子几步,怒火攻心,喉头好似卡了一块烧红的铁,右手化身为一根咆哮的铁锤,从大衣口袋拿出预藏的锐器,不给对方说话的机会,死命朝男子头盖捶,这里、那里、桌上、车上、床上、胸衣、妻子的脸……鲜血很快覆盖了男子俊俏的五官,然后往后倒下。

他不晓得哪来的冷静,像个经验老到的杀手,大门一关,迅速将身上沾有血迹的衣服换下、清理刷洗现场,没有馀裕心慌意乱。他应该带刀子来的,肢解人体跟肢解一头猪没啥两样,他是外科医生,见多了器官和肉块,今天只是多一台手术病患。他把尸体放进了装书籍的大箱子中,用滚轮架运送,佯装在搬书。迅速上了他车子的后行李厢。真是太完美了,这种鬼天气大街上没半个人影。没有人有资格毁了他的家,除了他自己。

他开着车漫无目的在街上游走,最后来到了一间高速公路旁的花园旅馆。不记得是怎么把车开进停车场,只记得痛饮一顿后留下的晕眩气味与呕吐感。现在酒精蒸发,记忆重新浮上水面,必须趁天亮前、还未发出恶臭赶快把行李厢内的尸体处理掉,然后赶上预定的行程。他想起前天跟妻子说要到外地参加医学研讨会,安排好了所有的在场与不在场证明。他穿好大衣准备出门,发现头上的那顶贝雷帽不见了。

*Edward Hopper - Man Seated on Bed(1906)

转载请注明源自 每日美剧 www.meirimeiju.com