[生活‧杂感] 二二八纪念馆──这段历史虽然沉重,却不该被遗忘

今天是二二八纪念日,自1997年便开始有的国定假日。但我也跟许多人一样,过去这二十年来,每年都只是因为有假放而开心而已,从来没有特别想过要去了解那段历史。电视上也听过很多要求真相、要求解释与道歉的声音,也看过一些纪念特辑在探讨责任归属与事件成因,但我总是觉得太沉重而迅速转了台。

直到今天,为了导览员结训的发表内容,特地走了一趟二二八公园实地探勘,并把二二八纪念馆细细走过一遍,这才对那场历史悲剧有了一些皮毛的认识。虽然后来因为五点要闭馆,最后一点展区没看到,但或许那样也好,因为实在需要花点时间去排解掉累积在心里的哀愁啊。

老实说,看这个展览真的需要勇气,就像去日本广岛、长崎参观原爆馆一样。要在短时间内一口气接收那时代巨大的悲伤与凄惨,对我这种想像力丰富又比较敏感的人来说,负荷实在有点大,看的时候常有胸口喘不过气来的感觉。

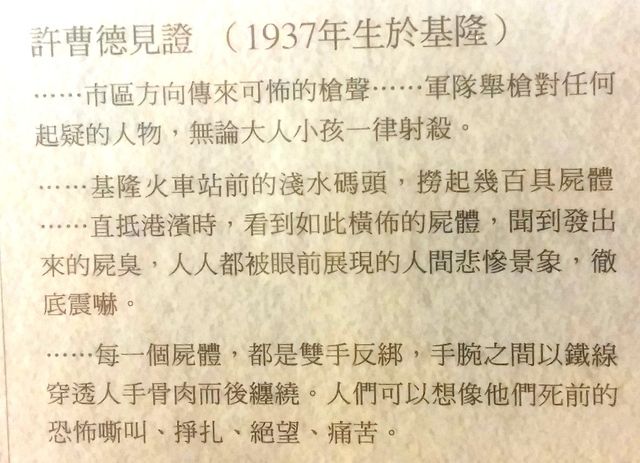

光是想像那些十几岁到四五十岁不等的学生、医生、教授、政治家等,只因为主张社会平等与改革、要求军警不得任意佩枪及击杀市民,就被冠上叛乱逆贼的罪名而遭杀害;一些只想安份过日子的市井小民,也因为贪污横行、米价高涨、失业率狂飙,又经常被军警任意欺压而起身反抗,却被无情地扫射残杀,或毫无来由地被捲入争斗之中...

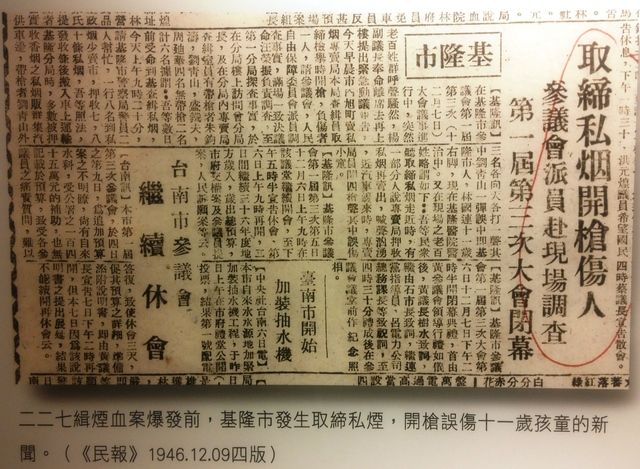

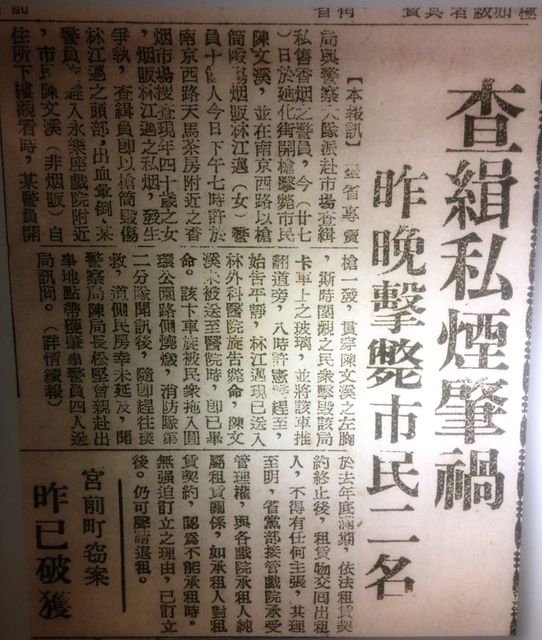

从取缔私菸的2月27日到正式戒严的3月10日之间,只有短短十几天,但那每一天浓缩成短短数行介绍牌上的伤亡数字,都令人触目惊心,略加浏览都能感受到当时宛如人间炼狱的惨烈。

其实只是官逼民反而已吧。若说当初抗日运动是出于对民族的认同使然,那么「抗中之战」(当时各地有组成武装部队与官方对抗,因此如此称呼似乎也无不可)无非是对专制政权的抗议与反扑。若不是活不下去了,一般市井小民谁愿意冒着生命危险来跟政府对抗?

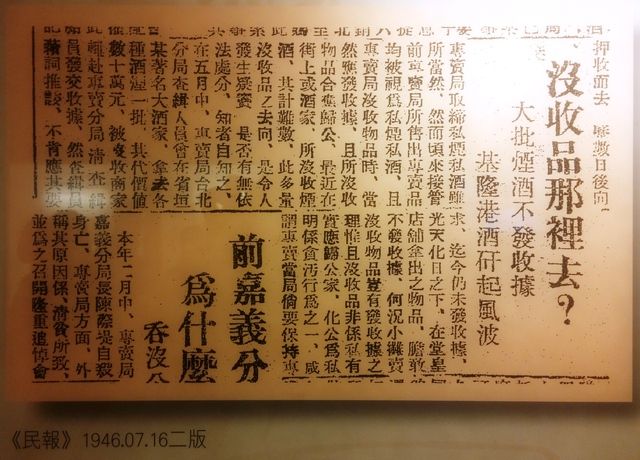

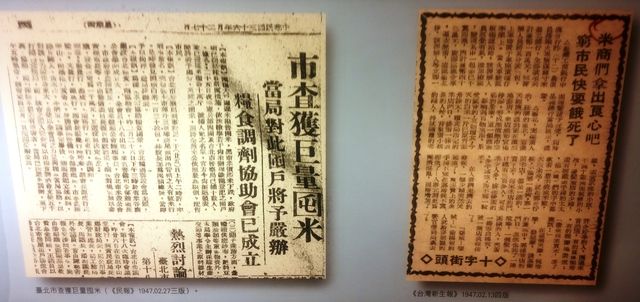

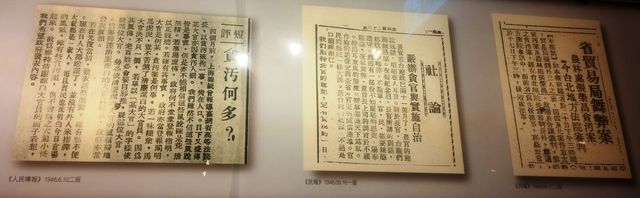

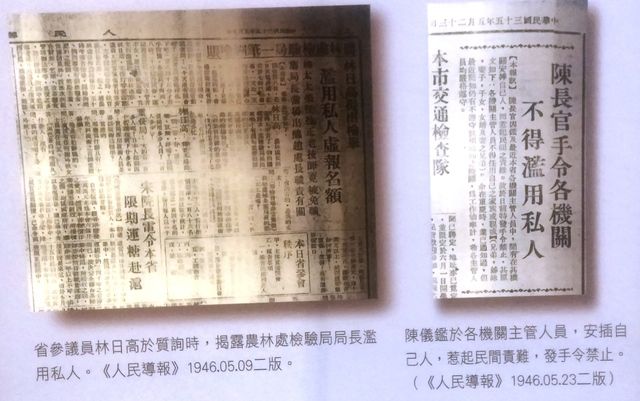

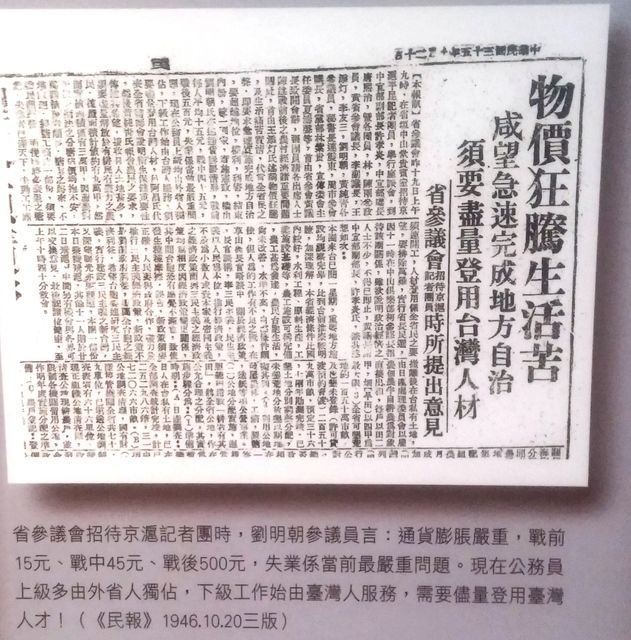

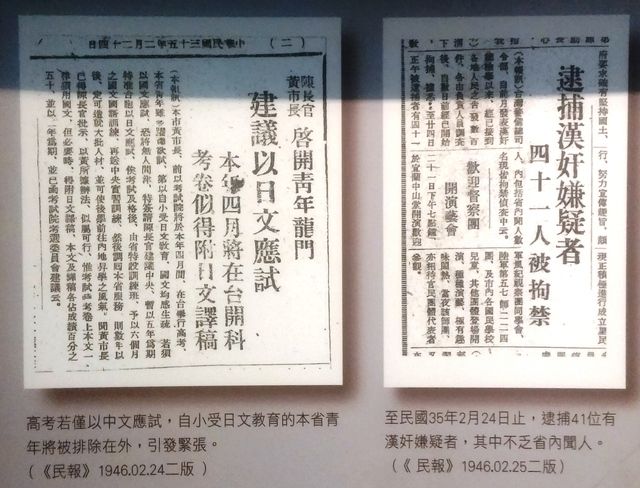

看到当年各式各样的报纸报导,更深刻感受到那时的台湾根本是「送走豺狼来只虎」,皇民化运动之后紧接着是国语运动,而且是急进的国语运动,只会说日语或台语的本省籍台湾人都遭到排斥,种种不平等的制度,加上社会与经济的混乱,才造就了人民的反弹。

想到日本统治台湾时,最初其实也遭顽强对抗,直到第四任总督儿玉源太郎重用后藤新平为民政长官,采取「生物学的原则」来治理台湾,认为「没必要把比目鱼的眼睛硬换成鲷鱼的」,尊重台湾人的种种旧民俗,并采取各项正面改革,反抗运动才逐渐减弱,使政权得以稳固。

而最初陈仪的统治方法,显然就是步上了最初日本三个总督的复辙,太过急于同化与主张外省人的优越性,使二边的冲突加剧,反而不利于统治。

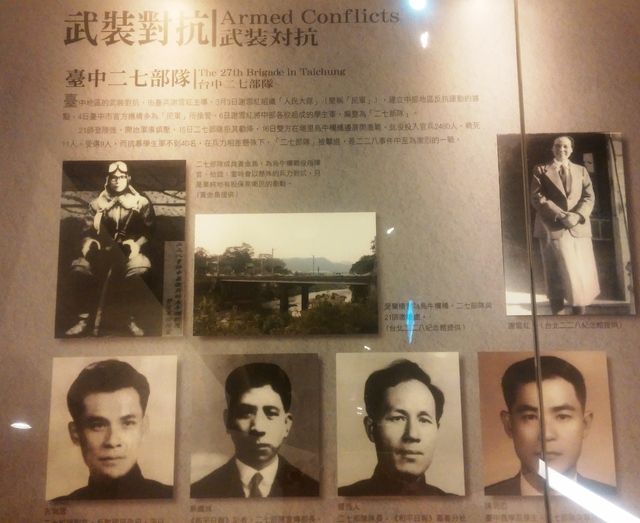

令我惊讶的是,当时「二七部队」里的民兵,其实都是十八到二十八岁不等的青少年。他们只是秉持着一股为正义出头的热血在挺身对抗政府,因此看到他们的照片与故事,总让我情不自禁想起二年前在学运里看到的一切。大概是这份连结与亲切感,看着他们被短短归纳的几行人生时,总不禁悲从中来。

走出馆时,午后突如其来的大雨已经停了,空气依然微冷。在二二八纪念碑前方搭建的舞台里,有合唱团在演唱庄严的歌曲,前方只围了一小撮人,大概是受害者家属吧。其他像我这种零散的游客,就站在外围用有些好奇或者肃穆的眼光,悄悄注视着。

就这样,一个死了一二万人的时代惨案,虽然设立了一个国定假日在缅怀,但是否真正引起社会关注,从眼前的冷清景象,似乎也能窥见几分。或许这也算是好事,因为在公园外的年轻一代,包括我,都是从未体会过自己与家人的性命随时可能被夺走的恐怖,只要烦恼下一餐吃什么、假日要去哪里玩。那种恐怖的经历,还是一辈子都没机会体验的好。

但在走出公园时,我还是忍不住想,虽然这段历史沉重到令人不想碰触,却不该被遗忘。这大概是享受着前人以血换来的幸福生活的人们,所需要背负的一点点道义责任吧。

转载请注明源自 每日美剧 www.meirimeiju.com