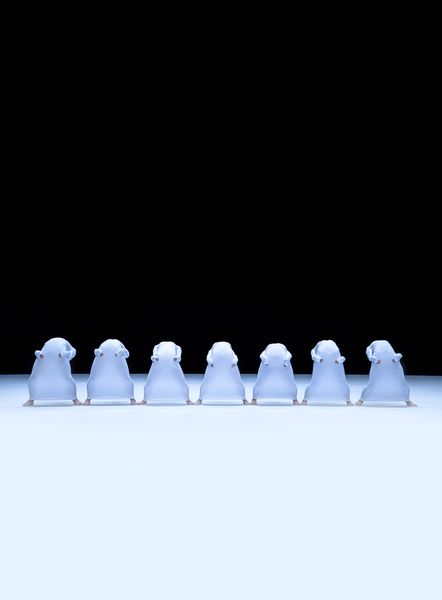

陶身体剧场《6&7》-我的作品永远不是在寻找观众,而是寻找知音

想像一下,你的额头、后肩、臀部各长出一支笔,你必须驱动身体用这3支笔画圆,要怎么画?

正常人肯定画不出来,可以想像做出来的动作圆不成圆,身体则重心全失,陶身体剧场艺术总监陶冶说:「就像坐过山车(云霄飞车)般完全失衡。」

但若经过他的「圆技术」练出来的舞者,「就可以在身体的颠三倒四中,找回平衡。」

他这回带来的《6&7》,就是在这个所谓的「圆技术」基础上发展出来的,呈现一个身体化繁为简的美学。

圆技术讲的是重心转移下造成失重状况时,在失重过程中能保持自己重心的概念,这种身体运用概念,创造出跟传统舞蹈很不一样的身体视觉效果。

这种反其道而行的训练极为困难,舞者必须用身体的一些点发力画圆,从头到脚,甚至毛发皮肤都要试着长出笔来画圆,初试时舞者越跳越怕,怕站不稳,怕变型,圆不成圆,总要练到一定阶段才能掌握窍门。

有趣的是,虽然起源于「圆技术」,《6&7》要探讨的却是「直线」,探索脊椎的垂直直线运动。

在舞蹈中脊椎是最被忽略的身体,有句成语叫「手舞足蹈」,手跟脚的舞蹈语汇本来就很丰富,但脊椎就用得很少,「所以,这回的作品就是去手去脚。」陶冶说:「专注于使用脊椎来舞动。」

这两个作品就是在运动过程中不断做视觉。「身体可不可能被视觉化?其实很难。」陶冶说:「因为我们对身体太熟悉了,每天都在跟自己的身体打交道。」

但陶冶的作品没有主题,抽象的概念必须建立在非常强烈的视觉效果才能达到,所以,必须以特殊的方式去呈现,而在这两个作品中,陶冶以减法到极限的创作方式,限制或禁止惯用肢体的使用。

以「6」为例,陶冶就要舞者忘记手的存在,以脊柱为枢纽,回归到「动」最原始的驱力,透过旋扭、折叠脊柱,展现了空间的多元层次。力道由内而外,从脊柱到肢体,乃至末梢的肌肉。

「7」则干脆连音乐也不给了,希望以舞蹈回归肢体的方式,让观众看见舞者们肢体的极限之美,整个作品是陶冶多年来对二元性与「声形」训练的体会,专注研磨吐与纳、内与外、虚与实,让舞者发出声音,寓声于动。

自2008年创团以来,陶冶的作品都是以舞者人数命名,这是他为了避免大家凭命名对舞作产生过多解读,希望给观众更多想像空间,也希望他们能直视肢体本质,以自身感受来诠释舞作。

会创这个团,是因为他对身体有一堆问题,虽然他曾试着在其他现代舞团里寻找过,但最终他还是决定独自面对这些问题。

「一开始我研究走路。」陶冶说:「从脚底、脚踝、脚趾、脚背、膝盖、胯骨、尾椎一路研究,观察它在动作转换中,力量的分配。」他发现,身体的运动会有一个过程,一个理性的科学过程,这也为他往后的作品打下很扎实的基础。

这么多年来,作品从「2」到「8」,却少了个「1」,为什么?「这是留给自己一个想像空间及提问空间。」陶冶说:「这是一个空白。也在提问,什么是唯一,什么是开始?」

「我一直都是提问者,一个问题提完还有下一个问题,对我来说就是不断地去回归、还原。」他说:「现在更往里头了,以前一些微观的内容更清晰些了,以前只是有一个大致的方向跟宏观的感受,创作越往后走,越来越往自己内心深处探索,更了解自己。」

接下来的作品「9」就是一个大突破,「我们的技术是一个系统,但借由作品『9』可能会形成一个体系。」他说:「『9』会集合前面所有作品,做一个整合,它是一个宏观的作品,甚至这个作品是极复杂的,没有一刻重复,动作不会相同,形式跟之前所有作品形式完全不同,或完全一致,很奇怪吧!」

创团以来陶冶听到过很多对他作品的评论或诠释,他印象最深刻的就是在欧美有人以「没见过」来形容他的作品,这让他很高兴,陶冶说:「欧美剧场文化及环境毕竟比我们进步至少50年,甚至百年,他们的实验性作品已累积很多,我们的系统能得到这样的评价,非常不容易。」

对看他作品的观众,陶冶提醒说:「在我的作品中,你们看不到我的情感;但你能够发展出你自己的情感。」陶冶的作品只是向观众展示一个素材,不给定义,不给标准答案,只是把可能性释放到观众的观看体验中,「我觉得这是一个真正的对话,我觉得好作品在寻找知音,不是在寻找观众。」

(图片由云门舞集提供)

陶身体剧场「6&7」演出资讯

演出时间

6月9日 20:00

6月10日 15:00

6月11日 15:00

演出地点:淡水云门剧场

转载请注明源自 每日美剧 www.meirimeiju.com